Animales que ingieren venenos y no mueren

Las diez serpientes se enfrentaban a una difícil situación.

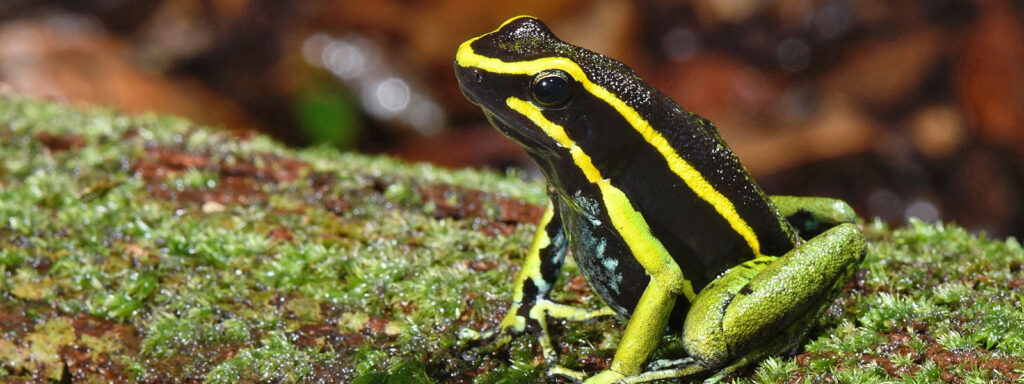

Recogidas en la Amazonía colombiana, llevaban varios días sin comer en cautividad y luego se les presentó una presa extremadamente poco apetecible: las venenosas ranitas de tres rayas, Ameerega trivittata. La piel de estas ranas contiene toxinas mortales, como histriónico-toxinas, pumiliotoxinas y decahidroquinolinas, que interfieren con proteínas celulares esenciales.

Seis de las culebras pantaneras reales (Erythrolamprus reginae) prefirieron pasar hambre. Las otras cuatro se deslizaron intrépidamente para matar. Pero antes de tragarse su comida, arrastraron a las ranas por el suelo, de forma similar a como algunas aves frotan las toxinas de sus presas, según señalaron la bióloga Valeria Ramírez Castañeda, de la Universidad de California en Berkeley, y sus colegas, que llevaron a cabo el experimento.

Tres de las cuatro serpientes sobrevivieron a la comida, lo que sugiere que sus cuerpos eran capaces de manejar las toxinas que quedaban.

Los seres vivos llevan cientos de millones de años utilizando moléculas mortales para matarse entre sí. Primero fueron los microbios, que utilizaban las sustancias químicas para eliminar a sus competidores o atacar a las células huéspedes que invadían; luego los animales, para matar a sus presas o ahuyentar a los depredadores, y las plantas, para defenderse de los herbívoros. En respuesta, muchos animales han desarrollado formas de sobrevivir a estas toxinas. A veces incluso las almacenan para utilizarlas contra sus oponentes.

Los científicos están empezando a desentrañar estas creativas defensas antitóxicas y esperan, como resultado, identificar mejores tratamientos para las intoxicaciones en las personas. Más fundamentalmente, están aprendiendo sobre una fuerza que ha contribuido silenciosamente a dar forma a las comunidades biológicas, afirma la bióloga evolutiva Rebecca Tarvin, de la Universidad de California en Berkeley, que ayudó a supervisar el experimento con serpientes y escribió sobre estas estrategias en el Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics de 2023.

"Solo unos miligramos de un único compuesto pueden cambiar todas las interacciones de un ecosistema", afirma Tarvin.

Guerra biológica

Las especies se vuelven tóxicas de diversas maneras. Algunas de ellas producen las toxinas por sí mismas: los sapos bufónidos, por ejemplo, producen moléculas llamadas glucósidos cardíacos que impiden que una proteína llamada bomba de sodio-potasio desvíe los iones hacia el interior y el exterior de las células. Este desvío es fundamental para mantener el volumen celular, contraer los músculos y transmitir los impulsos nerviosos.

Otros animales albergan en su cuerpo bacterias productoras de toxinas —como es el caso del pez globo, cuya carne, que contiene tetrodotoxina, puede resultar letal si se consume—.

Y muchos otros obtienen sus toxinas a través de los alimentos —como las ranas venenosas, que devoran insectos y ácaros que contienen toxinas; entre esas ranas se encuentra la especie con la que se alimentó a las culebras pantaneras reales—.

A medida que algunos animales evolucionaron para volverse tóxicos, también reconfiguraron sus cuerpos para evitar envenenarse a sí mismos. Lo mismo ocurrió con las criaturas que comen o que los comen a ellos. La más estudiada de estas adaptaciones implica cambios en las proteínas que normalmente son desactivadas por las toxinas, de modo que ahora son resistentes. Por ejemplo, los insectos que crecen y se alimentan de plantas de algodoncillo ricas en glucósidos han desarrollado bombas de sodio-potasio a las que el glucósido no puede unirse.

Pero cambiar una molécula vital puede crear complicaciones para una criatura, dice la bióloga molecular Susanne Dobler, de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. En sus estudios con la chinche del algodoncillo, que se alimenta de semillas de algodoncillo, ha descubierto que cuanto más resistente a los glucósidos se vuelve la bomba, menos eficiente es. Y eso es un problema en las células nerviosas, donde la bomba es especialmente crítica.

El insecto parece haber desarrollado una forma de sortear el problema. En un estudio de 2023, Dobler y sus colegas investigaron la resistencia a las toxinas en tres versiones de la bomba fabricada por el insecto. Descubrieron que la más funcional, la del cerebro, es también la más sensible a las toxinas. La chinche del algodoncillo debe de haber desarrollado otras formas de proteger el cerebro de los glucósidos, afirma Dobler.

Dobler sospecha que las proteínas llamadas transportadores ABCB están involucradas: estas se encuentran en las membranas celulares y desvían los desechos y otros productos no deseados fuera de las células. Ha descubierto que ciertos esfíngidos utilizan proteínas transportadoras ABCB situadas alrededor de sus tejidos nerviosos para transportar glucósidos cardíacos fuera de las células. Quizás la chinche del algodoncillo esté haciendo algo similar.

Dobler también está probando la hipótesis de que muchos insectos tienen transportadores ABCB en las membranas de sus intestinos, lo que impide que las sustancias tóxicas entren en el cuerpo. Eso podría explicar por qué el escarabajo Lilioceris merdigera, que se alimenta del lirio de los valles, rico en glucósidos, parece no verse afectado por las toxinas y simplemente las excreta. Las heces resultantes tienen la ventaja de repeler a las hormigas depredadoras, según informó Dobler en 2023.

En el caso de las culebras pantaneras reales, el hígado parece ser la clave. A partir de experimentos con cultivos celulares, el equipo de Tarvin tiene pruebas de que algo en el extracto del hígado de las serpientes protege contra las toxinas de las ranitas de tres rayas. El equipo plantea la hipótesis de que las serpientes tienen enzimas que convierten las sustancias mortales en formas no tóxicas, al igual que el cuerpo humano hace con el alcohol y la nicotina. El hígado de las serpientes también puede contener proteínas que se adhieren a las toxinas y las inhiben de unirse a sus objetivos —absorbiéndolas como esponjas—. Los científicos han descubierto estas proteínas "esponjas de toxinas" en la sangre de algunas ranas venenosas, lo que les permite resistir la saxitoxina mortal y las toxinas alcaloides que obtienen de su dieta.

Las ardillas terrestres de California parecen utilizar un truco similar para defenderse del veneno de la serpiente de cascabel, una mezcla de docenas de toxinas que destruyen las paredes de los vasos sanguíneos, impiden la coagulación de la sangre y mucho más. La sangre de las ardillas terrestres contiene proteínas que bloquean algunas de estas toxinas, como las proteínas que las serpientes de cascabel utilizan para protegerse en caso de que el veneno se escape de sus glándulas venenosas especializadas. La composición del veneno difiere entre las poblaciones de serpientes, y el biólogo evolutivo Matthew Holding, de la Universidad de Michigan, tiene pruebas de que la mezcla de antídotos de las ardillas terrestres se adapta a las serpientes locales.

Estas defensas no son infalibles. Las serpientes de cascabel están desarrollando constantemente nuevos venenos para superar las defensas de las ardillas, afirma Holding, e incluso una serpiente de cascabel moriría si se le inyectara una cantidad suficiente de su propio veneno.

Por eso los animales, incluso los que son resistentes, intentan, como primera medida defensiva, evitar las toxinas. De ahí el comportamiento arrastrado de las serpientes terrestres y la práctica de algunas tortugas de consumir solo la piel del vientre y las vísceras de los tritones tóxicos, y no la piel mortal de la espalda. Incluso insectos como las orugas monarca, que son resistentes a los glucósidos cardíacos, cortan las venas de las plantas de algodoncillo para drenar el líquido tóxico antes de comerse la planta.

Cooptando toxinas

Muchos animales también encuentran formas de almacenar de forma segura las sustancias químicas tóxicas que consumen y las utilizan para sus propios fines. El escarabajo iridiscente dogbane, por ejemplo, obtiene glucósidos cardíacos de sus plantas hospedadoras y luego, probablemente a través de transportadores ABCB, los traslada a su espalda para defenderse. "Cuando se molesta de alguna manera a estos escarabajos, se pueden ver pequeñas gotas en sus élitros, su superficie dorsal", dice Dobler.

A través de este tipo de cooptación de venenos, algunos insectos se vuelven dependientes de sus plantas hospedadoras para sobrevivir. La relación entre la mariposa monarca y la planta de algodoncillo es un ejemplo claro, y también un ejemplo claro del largo alcance que pueden tener estas conexiones entrelazadas. En un estudio de 2021, el biólogo evolutivo y genetista Noah Whiteman, de la Universidad de California en Berkeley, y su colega identificaron cuatro animales que han evolucionado para tolerar los glucósidos cardíacos, lo que les permite alimentarse de mariposas monarca. Uno de ellos es el picogrueso cabecinegro, un pájaro que se alimenta de mariposas monarca en los bosques de abetos de las cimas de las montañas de México, donde las mariposas vuelan hacia el sur para pasar el invierno.

Piénsalo, dice Whiteman: una toxina que se formó en una planta de algodoncillo en una pradera de Ontario ha ayudado a moldear la biología de un pájaro para que pueda alimentarse con seguridad en un bosque a miles de kilómetros de distancia. "Es simplemente increíble", dice, "el viaje que ha recorrido esta pequeña molécula y la influencia que tiene en la evolución".

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español , una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en español.